植木屋さん見学

20230617

田無にある植木屋さんの見学へ。

手入れが行き届いた園内に植木が楽しげに並んでいます。

植木の植え方にもこだわりを感じ、まるでテーマパークのよう。

わくわくしてきます^^

園内を散策しながら、お気に入りの植栽を決めることが出来ます。

木がベストな状態が保てるよう、植木のセレクト、買い付けもご自身で行かれ、保存方法・移植方法なども徹底的に管理されています。

「木がベストな状態」というのは、完成した時でなく、その後も含めてのこと。

こういった細やかな仕事をされる方がどんどん減ってきているのは残念なことです。

また、肥料や農薬のデータを取るなどして研究することで、

より少ない農薬で済むようにと様々な工夫をされています。

すべてにおいて、愛と誇りをもってこの仕事をされていることがよくわかりました。

さようならとご挨拶をしてからも、お話が盛り上がって…(^^)

貴重なお話をお伺うすることが出来ました。

午後は、造園家の高荷俊峰さんから造園業についてのお話と20年前に竣工した実例(住宅内外と植栽)の見学。

年に3回メンテナンスされているそうで、竣工当時と木のボリュームは全く変わっていないそうです。

造園はメンテナンスが大切。

本来でしたら家もそうですよね。

メンテナンスをしたり、必要に応じて修理や手を加えていくことで、

長く豊かに住み続ける。

築20年の住宅を拝見し、と改めて感じました。

本のある生活

寝る前に図書館で借りてきた本を子供たちが選んできて読んであげる。

忙しい日々の中でも、大切にしてきた親子時間。

一年半くらい前からでしょうか…

長女は私の読み聞かせには、見向きもしなくなりました。

付録目当てで買ったちゃお(月刊マンガ)がきっかけで、本の虫に。

図書館で何十冊というシリーズ小説も制覇し、新たな本を探しては読み漁っています。どちらかというと言葉で表現するのは苦手な子なのに、不思議なものです。

もう聞いてくれるのは次女だけ。

大切な時間にも限りがあり、もうそこまで来ているのだな…。

絵本が中心だった本のセレクトも次女が小学生になった頃から少しずつ変わり始め、

最近はもう少し読み応えのある本に代わってきています。

いくつかご紹介

よこちゃんとライオン/角野栄子作

角野さんのかわいらしくて幸せなきもちになる世界観に次女と二人ではまりました。

さらっと読める本ですが、話の前後を想像させるような驚きの展開もステキだし、

手に取ったときのかわいらしさも好きです。

ウソがいっぱい/丘修三作

ウソはだめって大人は言うけれど、気づいたら毎日ウソばっかりついてる。

ある日お母さんも平気な顔してウソついてた(笑)

クスリと笑える、学校や家族にまつわるウソの話。

子供たちの持ち物

子どもたちの持ち物についての研究とおぼえがき。

左:5年生時 右:2年生時

【毎日・毎週もっていくもの】

ランドセル

校帽

上履き

手提げ袋

水筒

体育着

(当番のとき)給食着

【季節のもの・他】

プールバック

タブレット (キーボード・マウス・頑丈なカバーがセットされ、パソコンのような仕様で重量1.5㎏ )

植物栽培用の鉢と支柱(1年生:あさがお、2年生:トマト、3年生:ホウセンカ)

【学校に置いておくもの】

■一年生

鍵盤ハーモニカ

絵の具道具

お道具箱

防災頭巾

粘土・粘土板

■二年生(追加されるもの)

■三年生(追加されるもの)

習字セット

音楽バック

リコーダー

国語辞典

■四年生(追加されるもの)

彫刻刀

■五年生(追加されるもの)

裁縫セット

・子どもの負担軽減のため、家庭学習のある国語と算数以外の教科書は基本学校に置いて帰るスタイル。

・図工の作品や、四年生からは理科の実験で、キッドのようなものを配られ、持ち帰ってきます。

・高学年はタブレットでの授業も増え、ほぼ毎日持っていっています。

・中学生になると、さらに部活の道具などが増えるのでしょう。

・長期休みの度にすべての荷物を持ち帰ります。

小学生ながらなかなかの重量・荷物の量です。我が家では、長期休みの間、ロフトに置いています(^^)

1Fフリースペースは、そろそろ2段ベットを製作し、個室に分割する日がやってきそうです。

夏の自由研究になるかも!?

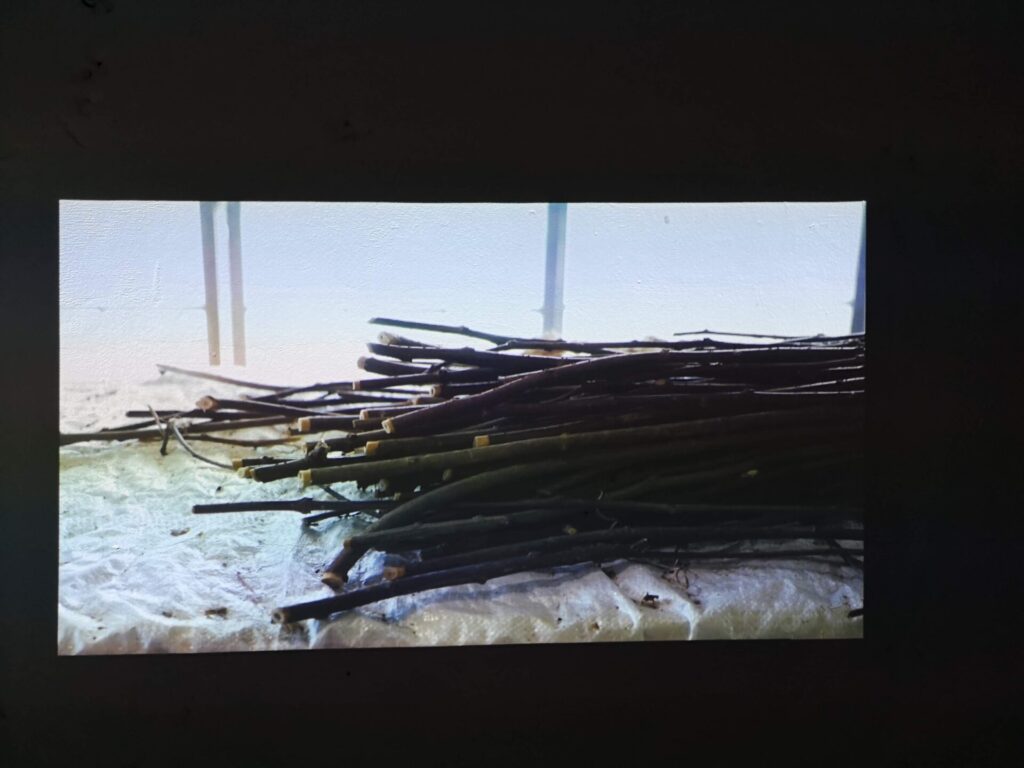

楮と向き合う

子どもが4年間通っているキッズアートスペース。

二週にわたった、ペンダント製作。

この材料なんだかわかりますか?

これは楮(こうぞ)といい、和紙の原料。

軟らかく煮て、周りの部分を和紙原料に使った残りの芯の部分です。

(穴が開いています)

ノコギリで切って、やすり掛けして、色をのせて…。

時間と情熱をかけて、(時にへこたれながらも)仕上げてきました。

この楮、先生のご友人の森田千晶さんという和紙作家さんから譲り受けたものだそう。

森田さんはご自宅で楮を育てるところから取り組まれています。

先生も活動に参加されているそうです。

子供が作ってきた楮はどこからきて、どんなふうに使われ、どうなっていくのか…。

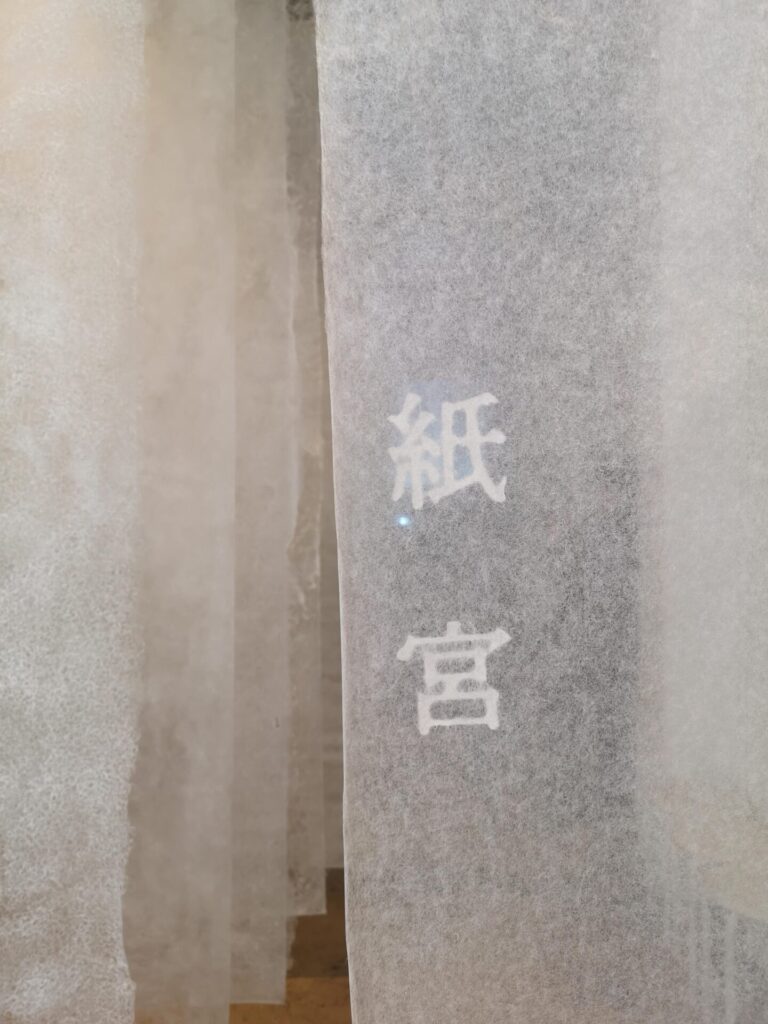

そんな興味から、森田さんの展覧会に行ってきました。

「自然とともにいて、楮を育て、刈り取り、蒸して、繊維を取り出し、

一つ一つ型を描き、浄らかな水を通して、紙を作り出す。

気の遠くなる工程全てを手仕事で、来る年も来る年も、黙々と。

現代にこの作業を行う意味を問えば、

決して用途のためだけでないのは明らかだ。」

組む東京 HPより (企画展「紙宮」)

真摯に和紙と向き合う姿、

圧倒的な存在の空間…。

私の仕事も、向き合う。

図面と向き合う、

お客様と向き合う、

それはいつも真摯でひたむきでありたい。

向き合う時間は地味で黙々としたもの。

その黙々とコツコツと地道に行った作業や、沢山の見聞きした経験の向こうに結果(=良い住宅・居心地の良い空間)があるのだと思うのです。

時代は急速に変わっています。

建築の世界でも、便利なものを上手に取り入れつつ、

向き合うことは変わらず大切に。

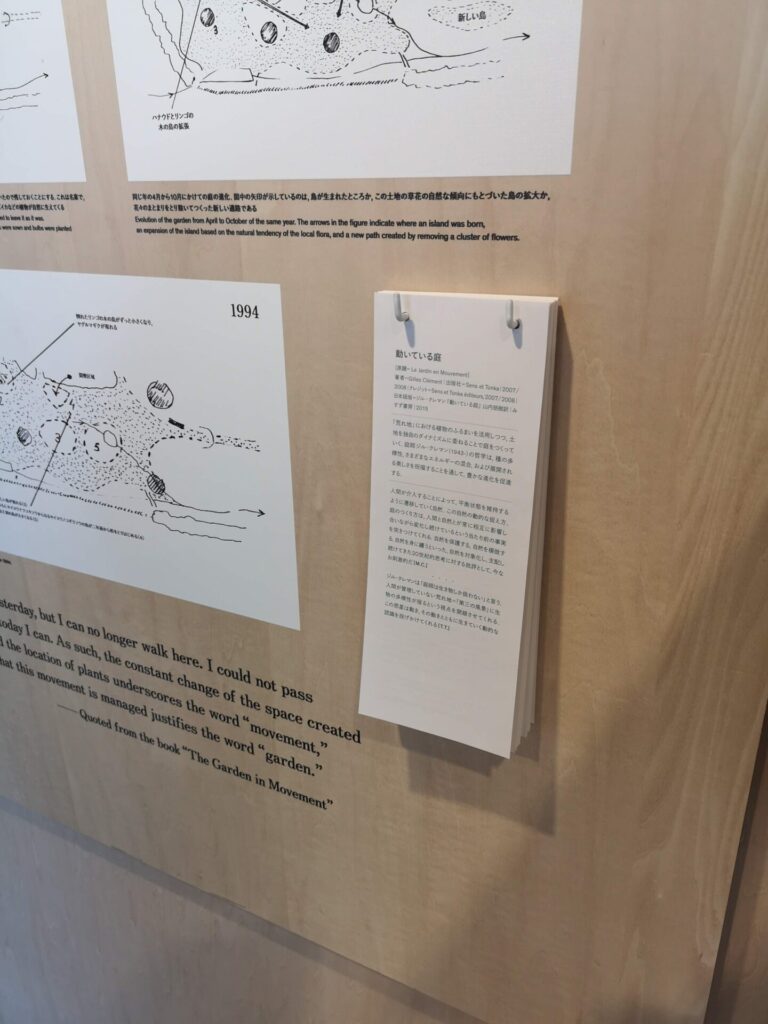

How is life?

TOTOが運営するギャラリー間での企画展「How is life? 地球と生きるためのデザイン」

会期:2022.10.21~2023.3.19

「社会を変えていくために建築になにができるのか。現代社会の様々な障壁を突破するチャレンジを紹介します。」ギャラリー間HPより

展示はギャラリー間の運営委員4人が自らキュレーターとなり、How is life?の問いかけに答えている多彩な事例を紹介しています。

展示はテーマも規模も時代も、多岐にわたりましたので、一見バラバラなようにも見えます。

ちょっと雲をつかむような内容だな~とも思いましたが、それが面白かったところでもあります。

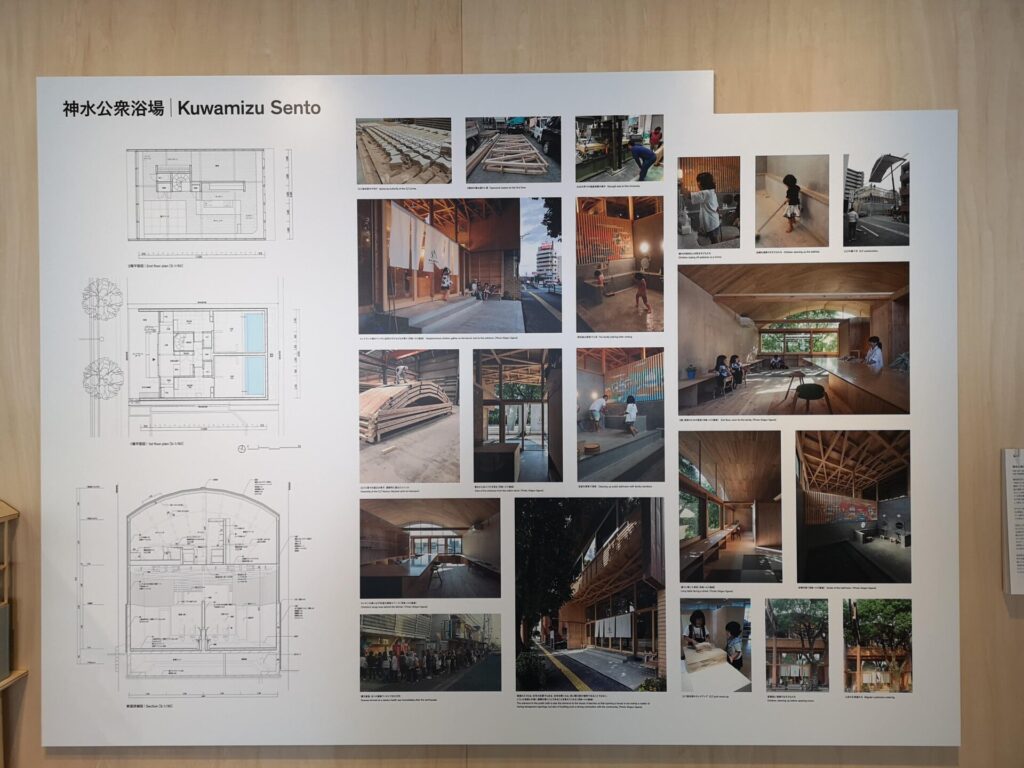

その中で私が気になったのは、「神水公衆浴場」2020年

公衆浴場のオーナーは構造設計家であり、2016年の熊本地震で被災。家族と住むマンションが半壊。給水車や健康ランドに長蛇の列ができた一方で銭湯が復興できずに次々と潰れていく様子を目の当たりにして、自宅の一部の機能である「風呂」を拡大して「公衆浴場」として家族と共に自ら運営。番台にも座り、閉店後にはこの風呂に入る…。(展示冊子より抜粋・一部編集)

お風呂は家の中でもかなりプライベートな部分。私もいつもマチと家が関わることを考えているのですが、はたして自分に同じことが出来るのかな??これは究極のマチとのかかわりなのでは…!と。

この計画の背景にある、家族を含む居住者さんの思いに衝撃と、尊敬を感じました。

話は変わりますが、

私は「ギャラリー間」の展示はスペースが好きです。

コンパクトながら2つの階に分かれていて、途中で中庭に出て、外階段を上がっていく空間構成になっています。

沢山の情報がある展覧会。コンパクトでこじんまりしているココはいつも静かにゆっくり見ることが出来て、私にはぴったりの場所です。

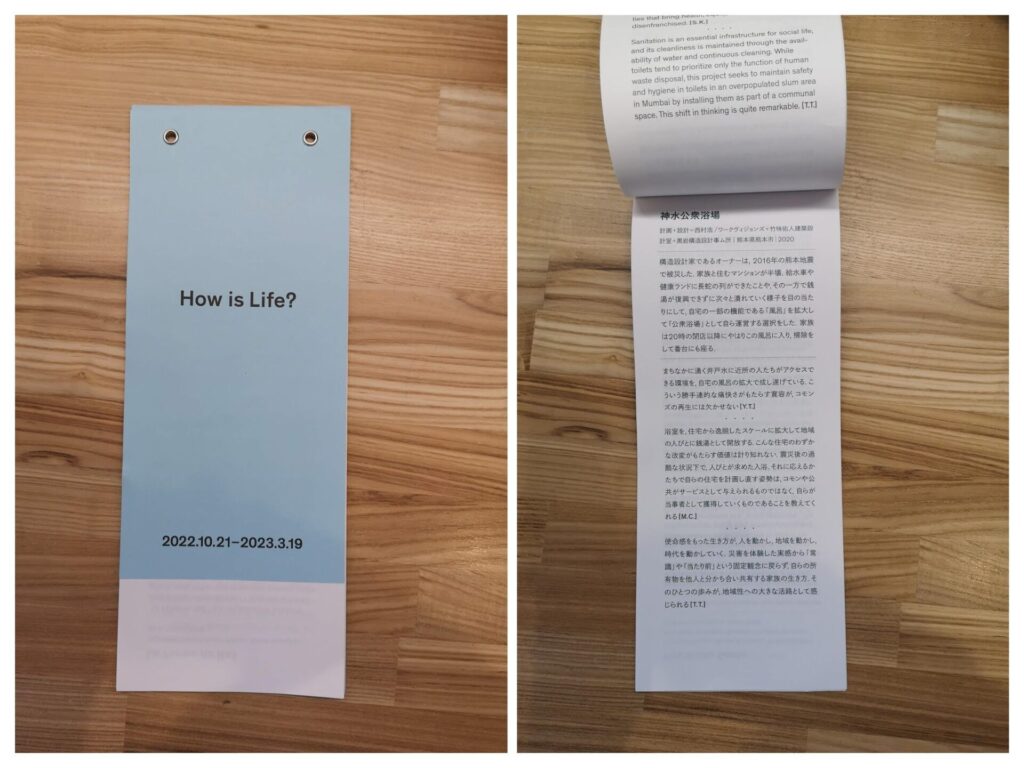

そして、いつも展示にちょっとした仕掛けがあるのです。

今回は、気になった説明文を手に取って集めていくスタイル。最後にハトメにして、お持ち帰りできます。そんな自分でできる小さなアクションがあるのが楽しいですよね。